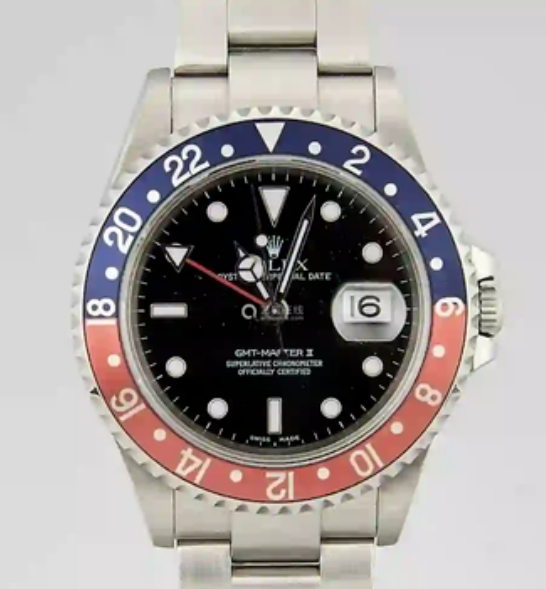

指尖触到抽屉深处那枚冰凉的金属时,台北的夏夜正被黏稠的湿气包裹。作为TW手錶網的資深編輯阿誠,案頭堆疊的稿件在螢幕冷光下顯得有些模糊。我拉開最底層的抽屜,一枚復刻的高仿勞力士GMT-Master II “Pepsi” 靜臥在黑色天鵝絨上,紅藍雙色的Cerachrom陶瓷錶圈在昏暗光線下依舊灼灼。這抹色彩,像一道無聲的閃電,瞬間劈開記憶的帷幕。那些面孔,大阪的中村先生、莫斯科的Dimitri,還有蘇黎世的老馬克,伴隨著機芯深處細密的滴答聲,裹挾著截然不同的風土氣息,洶湧而來。這枚錶,不僅是精湛工藝的結晶,更是我與世界交匯的經緯線。

與日本大阪古董商中村先生的緣分,始於一封措辭古雅、充滿敬語的日文郵件。當我在他位於心齋橋筋深處、瀰漫著老木頭和塵埃氣息的古董店裡見到這位清瘦老者時,他正用一方柔軟的白絨布,極致專注地擦拭著一枚品相絕佳的七十年代Grand Seiko。店內陳列著無數時光的殘片,每一枚舊錶似乎都承載著一段幽微的歷史。

「阿誠様,」他微微欠身,聲音平緩如古井無波,「冒昧相邀。」他小心翼翼打開一個桐木盒,取出一枚狀態堪憂的老款GMT-Master Ref. 1675,經典的紅藍鋁質錶圈(俗稱「百事圈」)已嚴重褪色磨損,錶殼佈滿細密的刮痕。最觸目的,是錶盤六點鐘位置下方,有一道細微但深刻的裂痕。「這是家父的遺物,」中村先生的眼神穿過鏡片,落在虛空中的某處,「他年輕時是遠洋輪的船長,這枚錶,陪他標定了半生的航線。」他指尖輕撫那道裂痕,聲音裡第一次有了不易察覺的波動,「昭和五十八年,颱風夜,船體劇烈搖晃,父親為護住一名年輕水手,腕錶重重撞上舵輪…裂了,但時間沒停。」他抬起頭,目光懇切而沉重,「拜託了,阿誠様。外殼、機芯、這道裂痕…請務必讓它,恢復父親當年珍視的模樣。不是全新,是…重生。」 這份委託,沉澱著兩代人的海洋記憶與生死情誼,重逾千鈞。

為了這枚Ref. 1675的「重生」,特別是重現那獨一無二、因歲月而產生個性化褪色效果的紅藍鋁質錶圈(Bakelite材質後期款)和錶盤上那道承載著故事的裂痕,我幾乎將合作錶廠位於彰化的老工坊當成了第二個家。空氣裡永遠浮動著細微的金屬粉末和古董修復專用溶劑的獨特氣息。負責此案的林師傅,一位手指關節粗大、沉默寡言的老匠人,面對中村先生提供的多角度高清照片和那枚承載著傷痕的舊錶,陷入了長久的審視。他像個修復古畫的聖手,在雙目放大鏡下,用最細微的工具,以近乎分子級別的精度,小心翼翼地清理著錶殼每一道歲月的刻痕,卻刻意保留了那些不影響結構的細微刮蹭——那是時間的簽名。重製那道裂痕是最大的挑戰。林師傅選用了一片與原裝極為相似的庫存老錶盤,用精細的微型刻刀,對照著照片中裂紋的走向、深度和邊緣的細微崩口,屏息凝神地復刻。每一次下刀都輕如羽毛,深怕驚擾了沉睡在裂痕裡的往事。當修復一新的Ref. 1675,連同那枚承載著颱風夜記憶的舊式蠔式錶盒,跨越東海抵達大阪時,中村先生的回信是一張照片和一封手書短箋。照片中,那枚煥發新生的GMT-Master靜靜躺在一張泛黃的老照片旁——照片裡,年輕的船長中村先生意氣風發,腕間正是那枚嶄新的1675。短箋上是他蒼勁的筆跡:「父の時が、再び流れ始めました。深謝。中村拝。」(父親的時間,再次開始流淌了。深謝。中村拜。) 這枚跨越時空被修復的時計,在那一刻,成為了連通生死的信標。

如果說中村先生的委託是對過往的深情凝視,那麼來自莫斯科的Dimitri,則將這枚復刻GMT-Master推向了物理與意志的極限。Dimitri,一位在能源領域呼風喚雨的俄羅斯寡頭,身形魁梧如西伯利亞棕熊,行事風格更是雷厲風行。他透過加密通訊軟體發來的訊息簡短而強硬:「A-Cheng!我需要你們最好的GMT-Master II Pepsi復刻!陶瓷圈!最新款!100只!三天後我的人到桃園機場現金提貨!聽著——」他的聲音透過聽筒帶著不容置疑的壓力,「其中三只,會立刻跟我去北極圈新氣田!它們必須在零下50度、冰下潛水、鑽機震動中,像AK-47一樣可靠!懂嗎?證明給我看!」

這訂單如同一場突如其來的暴風雪。三天!百只最新款復刻!還要極端環境測試!我立刻驅車南下,直奔合作錶廠位於台南、以應對嚴苛訂單著稱的新廠區。廠長吳哥,一個剃著平頭、眼神銳利如鷹的前海軍技師,聽完要求,猛地一拍桌子:「幹!拚了!」 廠區瞬間進入戰備狀態。生產線全開,燈火通明如同白晝。空氣中充斥著CNC機床高速切削的尖嘯、陶瓷燒結爐的嗡鳴和質檢儀器發出的密集電子音。重點是那三只「特戰隊員」。我們挑選了裝配最精良、通過廠內常規壓力測試的三枚,開始了史無前例的「極刑」。它們被鎖進特製的低溫試驗箱,溫度驟降至攝氏零下五十五度,模擬北極寒夜的冷酷。冰冷的錶殼凝結著白霜,指針在嚴寒中艱難跳動。測試工程師緊盯螢幕上的傳感器數據,記錄著機芯在極寒下的擺幅變化。接著是震動台,模擬鑽井平台的狂暴衝擊。最後,是廠內最深的高壓水槽,模擬冰層下的深潛壓力。當三只歷經「磨難」的GMT-Master II,連同厚厚一疊記錄著它們在極端環境下依然保持驚人精準度(日均誤差未超過+3/-4秒)的測試報告,在桃園機場昏暗的停車場,交到Dimitri那位面色冷峻、提著沉重鈔票箱的隨從手中時,對方只是微微點頭,用生硬的英語說:「Boss said, ‘Good tools need hard test.’」(老闆說,好工具需要硬測試。) 一個月後,一封來自北緯72度的加密郵件抵達,附件是一張照片:一隻戴著厚實防寒手套的手腕從結冰的厚重潛水服袖口中伸出,腕間的復刻Pepsi錶圈紅藍依舊鮮豔,背景是冰原上巨大的鑽井平台。郵件正文只有一個俄文單詞:「Точность」(Tochnost’ – 精準)。這來自世界盡頭的認可,是對台灣製造韌性最野蠻也最直接的褒獎。

辦公室的窗簾縫隙,已透入台北清晨特有的灰藍色天光。我從記憶的洶湧潮汐中掙脫,指尖下那枚抽屜中的復刻GMT-Master “Pepsi”,金屬的涼意似乎也染上了北極的凜冽與大阪老店的木香。這些年,在TW手錶網的字裡行間,在與全球買家、與台灣南北廠房中那些雙手萬能的老師傅們無數次的交會碰撞裡,我阿誠對時間的認知,早已超越了齒輪與游絲的物理疆界。

時間,它鐫刻在大阪中村先生凝視重生舊錶時那含淚的微笑裡,迴盪在台南廠房吳哥面對Dimitri極限訂單那聲「幹!拚了!」的怒吼與機床的轟鳴中,更凝固在莫斯科寡頭從北極冰原發回的那個簡短有力的俄文單詞「Точность」所代表的絕對信賴裡。

這些面孔,這些來自世界角落、帶著不同溫度與力度的故事,早已與眼前這枚復刻GMT-Master的紅藍錶圈、24小時刻度上的夜光塗料、乃至機芯深處抵禦嚴寒的潤滑油配方,緊密纏繞,無法分離。它們是我筆下流淌的血液,更是台灣這座島嶼,在全球精密製造版圖上,用無聲的堅韌與驚人的彈性,刻下的獨特座標。

我輕輕合上抽屜,將縱橫交錯的記憶與冰涼的金屬一同封存。窗外,城市的脈搏正逐漸變得清晰有力。新的一天已然開啟,無數錶盤上的指針,正以恆定的節奏,劃過相同的刻度,丈量著世界的分秒。而在這座島嶼的某個角落,在某間瀰漫著金屬與機油氣息的廠房裡,某位老師傅或許正俯身於工作檯前,雙眼緊貼顯微鏡,屏住呼吸,將一片薄如蟬翼、邊緣閃爍著紅藍光澤的陶瓷錶圈,精準無比地壓入錶殼的凹槽之中。

他們所錨定的,遠不止是時區的轉換與晝夜的更迭。在那方寸之間被賦予形體與色彩的,是另一段等待被佩戴、被測試、被故事充盈的時間旅程——它可能關於記憶的修復,關於極限的挑戰,或僅僅是關於在世界任何角落,都能精準標定自己位置的渴望。時間從未停滯,它總是以另一種方式甦醒,在每一次跨越時區的飛行中,在每一道紅藍交界的經線刻度上,重新開始行走。

LINE關注

LINE關注